Артпанорама поздравляет всех дам с наступающим праздником весны - Международным женским днём 8 Марта!

Галерея будет закрыта для посещения 8,13,14,15,18,19,22,23 и 24 марта 2025 г.

С нами всегда можно связаться по телефону +79035098386 или в WhatsApp.

а так же отправить MMS или связаться по тел.

моб. +7(903) 509 83 86,

раб. 8 (495) 509 83 86 .

Заявку так же можно отправить заполнив форму на сайте.

Режим работы в марте13 янв,2025

Васин Виктор Федорович, художник22 дек, 2024

Режим работы в новогодние праздникиАрхив новостей

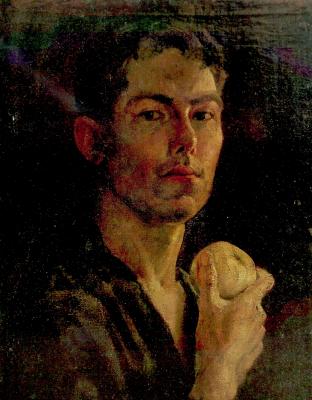

Обрыньба Николай Ипполитович (1913 - 1993)

В какой-то степени проясняют этот вопрос картины Н. И. Обрыньбы партизанского цикла: их восемь, они были написаны в 1942—1943 годах, когда художник воевал в партизанском отряде, выставлены в штабе, рядом со знаменем бригады и составили единственную в своем роде партизанскую картинную галерею на оккупированной территории, открытую 1 мая 1943 года. Будучи разведчиком, Обрыньба писал картины в краткие промежутки между боевыми заданиями, герои его полотен конкретны, события, на них изображенные, абсолютно достоверны. Художник работал «по горячему следу», в непосредственном контакте с подвижной, ни на минуту не останавливающейся жизнью, не имея минимального отхода от нее в пространстве и во времени, постоянно находясь среди своих героев, внутри сюжетов. Такая внутренняя позиция по отношению к изображаемому встречается еще, пожалуй, только в автопортретах. И так же, как там, должно было существовать некоторое опосредующее зеркало, в котором эта жизнь могла бы обрести внешние контуры, узнать самое себя.Таким зеркалом, конечно, была сама система работы над картиной, то есть свод профессиональных правил, предусматривающих последовательное восхождение от первоначальных натурных зарисовок к законченным образам. Но вряд ли герои картин узнали бы в них себя и друг друга, если б дело ограничилось только таким внешним, штудийным воспроизведением. Нужно было еще, чтобы внешняя похожесть совпала с самоощущением, с внутренней правдой. Казалось бы, в таком случае главным предметом изображения, например картины боя, должна стать динамика характеров, состояний, происходящего. До известной степени так оно и есть, особенно в «Бое за Пышно», где свет ложится бликами на глубокие тени, словно момент боя увиден при вспышке молнии. Но это не единственный и не главный мотив картины, и онто как раз вызван скорее недостатком достоверности. Художник изобразил здесь бой, которого не мог видеть,— бой, который вела горстка партизан, прикрывавшая отход отряда. Все они погибли. Художник восстанавливал картину боя, чтобы увековечить память погибших. Его взгляд в данном случае проникал в ощущения героев. Именно поэтому реалистические средства нагружаются повышенной экспрессией, и сам воздух картины насыщен неимоверным напряжением непокоренного духа. Однако даже в «Бое за Пышно» можно заметить и другой, противоположный мотив — остановленного действия. Художника как бы не устраивает «разорванная» реальность картины боя; он стремится придать законченность образам героев. Перед историей должны предстать не их обрывочно выхваченные переживания, а они сами в кульминационный момент своей судьбы. В других картинах партизанского цикла мотив статики проступает еще резче и становится безусловно главным как раз потому, что художник был непосредственным участником изображаемых событий и очень хорошо, изнутри знал их подоплеку. В чем же дело? Может быть, в том, что интенсивная внутренняя жизнь — бег сменяющих друг друга чувств, переживаний, мыслей, необходимость ориентироваться в стремительно меняющихся ситуациях — была в тех условиях своего рода обыденностью. Вопросы — что ощущал человек в тот или иной момент и даже как он действовал — отступали на второй план перед вопросом: что он совершил? Потому что именно совершенное поднимало его в глазах товарищей по оружию, именно за совершенное он получал от них право быть воплощенным в картине. Этого требовала конкретность борьбы, жизни, искусства во вражеском окружении. Символичен следующий эпизод, рассказанный Обрыньбой. Во время операции по уничтожению вражеского эшелона подрывники заложили толовые шашки под состав, но не успели их взорвать, так как натолкнулись на засаду. Когда они возвратились, командир отправил их назад: «Тол должен быть взорван или принесен сюда. Что его немцам оставлять? Я вас не видел. Принесите тол, доложите». И они принесли тол, но один вернулся седым. «Приказ жестокий, — заключает художник,— но бойцы понимали — иначе нельзя». И в бою, и в искусстве главное значение имело то, что мы называем внешней реальностью. В ее осуществлении была великая, непрестанная нужда, на нее были направлены все помыслы, все духовные и физические силы. Истинная свобода заключалась не просто в осознанной, но и в исполненной необходимости. Можем ли мы признать искусством подделку художником немецких «аусвайсов»? А между тем только от него зависела их достоверность, а значит и жизнь отправляющихся на разведку во вражеский стан товарищей. В плену к Обрыньбе обращается военнопленный из группы, готовящейся к побегу: нужно сделать фотопортреты для подложных документов. Но как сделать фотографии, если нет ни аппарата, ни пленки? Ему приносят паспорта умерших пленных из гражданских, один за другим приходят готовящиеся к побегу, и он начинает работать. «Нужно сделать рисунок, затем уменьшить его до фотоминиатюры, — вспоминает Обрыньба, — нацарапать с глянцевых фото белую часть эмульсии, развести кипятком в ложке, окунуть рисунок, затем, когда он застынет, размочить его и, наклеив на стекло чистое, бензином протереть. Получится глянцевая фотография, затем на ней рисуется кусок недостающей печати...» «Вот и нашлось мне дело, — восклицает художник,— а я думал концы отдавать. Великое дело уметь что-то делать и быть нужным людям». Искусство происходило от нужды и выходило за собственные рамки: становилось жизнью, чьей-то и самого художника реальной судьбой. Быть может, с наибольшей полнотой это выразилось в картине «Выход бригады Дубова на операцию». Участвуя в боевых операциях, делая карты для командования, документы для разведчиков, листовки, плакаты, лозунги, художник практически почти не имел времени для творчества. К тому же его основное, как сам он считал, дело — работа штабного разведчика, особенно изматывало, требуя длительного напряжения нервных сил. Да и только желания и перерывов между боевыми заданиями было недостаточно, чтобы писать. Нужны были краски, подрамники, кисти, материалы для грунтовки домотканых холстов. Все это нужно было найти, достать, сделать самому. «Я решил взять момент для картины— выход бригады на операцию,— вспоминает художник, — чтобы дать как можно больше портретов. Момент этот был всегда очень торжественным. Бригада выходила из леса, в котором располагался лагерь, и двигалась в Антуново, которое называли «Малой Москвой», здесь был штаб нашей партизанской артиллерии, сюда приезжало командование, давались задания отрядам, и они уходили каждый своей дорогой. А операции тогда проводились очень большие, то на железной дороге, то наступление на крупные гарнизоны, народу участвовало до тысячи человек. Вот такой момент я и решил взять. Был составлен список, кого писать, в него вошли двадцать четыре партизана — основатели бригады, отличившиеся в боях. Сделал я эскиз картины, его очень ревностно обсуждали— кто на каком месте будет изображен. Начал делать портреты партизан для картины, рисовал портреты акварелью или карандашом, так как тратить масляные краски на этюды нельзя, нужно было для картины сберечь». Итак, картина «Выход бригады Дубова на операцию» —групповой портрет. Мотив движения здесь — сюжетная условность, и только. Тот тип условности, который нам известен по «Ночному дозору» или «Сдаче Бреды». Как заманчиво было бы увлечься живописным разнообразием поз, костюмов, лиц в духе тематической картины того времени, изображающей «массы». Но нет, художник лишь фиксирует это действительное разнообразие — ведь каждый человек в картине должен быть узнаваем. Главное в образном строе картины — ощущение некоего торжественного действа, парада, его ритуальной основы, его предстояния чему- то высшему. И это парад особый, воскрешающий в нашей памяти уже ставший легендарным парад у стен Кремля в ноябре сорок первого, с которого шли в бой. Стоят ли герои картины или движутся, сидят ли в розвальнях или едут верхами — каждый из них остановлен, как бы поставлен на единственное, навеки закрепленное за ним место, то самое, где он останется навсегда, что бы с ним ни произошло. Художник словно высвобождает своих героев из плена времени, из власти слепого случая. Их фигуры чинны, торжественны, лица непроницаемы, в них нет ничего такого, чего бы они «не взяли с собой» в будущее, что бы сочли лишним в своем образе, явленном потомкам. Нужно представить себе, насколько опасность и смерть превратились в постоянных спутников каждого из этих людей, чтобы понять, сколь важной для них была незыблемая реальность внешнего облика. Она насквозь духовна, ибо порождена тем отрицанием смерти и утверждением вечной жизни, которые составляют самую сердцевину человеческого духа. Причем такая трактовка образов ни в малой степени не была произволом художника, это был заказ или, лучше, — наказ его героев, как, впрочем, и его собственный, потому что он был не «с народом», а народом, голосом в общем хоре. «Как ветки, брошенные в костер, помогают гореть друг другу, вздымая столб пламени, так помогали друг другу в раскрытии своих личностей партизаны, раскрытию личности и таланта каждого. Шло какое-то бешеное соревнование, но каждый шаг, каждый рывок, каждое изобретение с благодарностью и добротой воспринималось всеми. Это и была награда. Но это было и движущей силой. Я тоже ощущал себя какой-то частицей этого костра. Не существовало зависти, карьеризма, а когда появлялось это, оно сразу выпирало и делалось темным пятном на белом снегу... Когда я оглядываюсь назад и стараюсь представить, сколько дней, часов мне удалось вырвать для картин, а к ним нужны были этюды и рисунки,— я не могу поверить себе и, как ни стараюсь представить, не укладывается: в такие сроки и в такой обстановке создавать картины. А это было у каждого. Наверно, ни связисты, ни кузнецы, ни врачи не смогут сейчас представить, как в таких условиях они делали чудеса, достигая вершин своего мастерства теми скудными средствами, которыми обладали. А тогда людям поверили, а вернее — они друг другу поверили, что они все могут. Подавленность, рожденная долгим отступлением наших войск, наглостью и стремительностью противника, страхом перед силой и подлостью полицаев вдруг слетела с людей благодаря первым удачам в борьбе, доказавшим их силу и давшим мощный толчок расцвету способностей людей. Кузнец Руба — это великолепный кузнец! Он болел туберкулезом, он был обречен, но он пришел к нам в бригаду и сказал: «Хочу успеть сделать вам пользу»,— и сделал станину для оружия 45-миллиметрового, и оно стало стрелять. Так шли все, от стариков до малолетних, внести все, что они имели, для борьбы — свою жизнь, свое умение или свое искусство. Это было время созидания, хотя рядом, в том или другом месте фашисты зверски уничтожали партизан и население Не было обреченности, это было не предсмертное созидание, после которого должен наступить расцвет утверждения жизни. Поэтому всех пронизывали оптимизм и радость. Из этого всего вытекала вера в бессмертие и желание бессмертия, почему и к картинам было отношение серьезное». «Главное в картине,- говорит ее автор,— это лицо бригады, как бы состоящее из отдельных, индивидуальных лиц, а вместе все они дают лицо бригады, лицо мужества. Каждый портрет должен был выражать храбрость, стойкость, уверенность в победе, а в совокупности эти чувства, черты должна была нести картина о бригаде. Чтобы смотрел человек на картину и возбуждались мысли о несломленности духа партизан и силе их. После пережитого в окружении, в плену, в противовес этому у меня было особо острое чувство и желание передать силу карающего меча партизан. Они были, как архангелы-мстители, карающие фашистскую гадину. И в картине, мне казалось, не должно быть истерической ненависти, а спокойствие и уверенность в правом деле святого воинства партизан. Вот это потом, через многие годы меня и привело к «Клятве», центральной картине триптиха «Народная война», где главный мотив — самопожертвование ради жизни, продолжения жизни». Бойцы относились к позированию с чрезвычайной серьезностью (которая сегодня в значительной степени утрачена), словно ни на минуту не забывая, что это изображение останется, когда они уйдут. И чем ближе была смерть, тем острее, наверное, люди ощущали эту потребность в сохранении своего образа. Решение о включении в картину, как свидетельствует художник, принималось командованием бригады. Характерно, что и сам он получил право вписать себя в картину за организацию и участие в операции по захвату орудия во вражеском гарнизоне. За проступок, опять же по приказу командования, партизан мог быть «записан», то есть исключен из картины. Поэтому именно герои картины были первыми, самыми строгими и справедливыми судьями автору. Судьба полотна «Выход бригады Дубова на операцию» оказалась трагической. По решению командования бригады осенью 1943 года все восемь картин были сняты с подрамников, скатаны в рулон, запаяны в медную трубу и вынесены за линию фронта, а затем переправлены в Центральный штаб партизанского движения в Москве. В январе-феврале 1944 года они экспонировались в Третьяковской галерее на выставке произведений художников Белоруссии, посвященной 25-летию БССР. А в конце пятидесятых годов картина «Выход бригады Дубова на операцию» была утрачена в Минске, где она хранилась. Исчез и негатив, сделанный с нее в музее. В руках художника осталась лишь фотография — единственный отпечаток с утраченного негатива. Считая себя ответственным перед героями картины, вверившими ему свою судьбу, художник взялся за ее восстановление. На основе фотографии, эскизов, акварельных и карандашных портретов, сделанных во время работы над картиной в партизанском отряде, он возродил утраченное, и в 1978 году картина вновь увидела зрителя. Продолжая работать в послевоенные годы над военной темой («Первый подвиг», «Разгром гитлеровских войск на реке Истре», «Партизанская баня»), заново осваивая темы мирной жизни, Н. И. Обрыньба ни капли не изменил своему основному правилу. Практически все, что им создано, написано на реальном жизненном материале, каждый образ списан с конкретного человека и поверяется его биографией. Это относится и к картине «Гроза идет», наиболее крупному из произведений 1950-х годов. Однако какие-то тонкие внутренние изменения затронули процесс работы над картиной. Так, этюды партизан к «Выходу бригады Дубова на операцию», хотя, несомненно, обладают самоценностью, выполняют главным образом служебную роль. Они как бы увидены из будущей картины, где только и смогут окончательно воплотиться. Этюды крестьянок к картине «Гроза идет», напротив, обладают каждый полнотой запечатленного образа и законченностью. Смелые и сочные по живописи, взятые «на одном дыхании», они уже несут в себе ту суровую правду о золотом послевоенном хлебе и его человеческой цене, которая была темой картины. Кажется, ничего не прибавишь к этим образам, в них все есть. Картина может лишь еще раз воспроизвести их. Но если можно повторить рисунок фигур, выражение лиц, цвет и складки одежд, то как повторить однажды состоявшийся живой, непосредственный, подобный электрической дуге контакт с натурой? И действительно, картина, которая была для своего времени неординарным событием — в ней словно бы предчувствуется тема «суровых будней», впоследствии приобретшая в нашем искусстве принципиальное значение, — по существу решает проблему воспроизведения и композиционной увязки образов уже сущих, состоявшихся. Она вторит им. Определенный кризис в послевоенном творчестве Обрыньбы, который разрешился в 1960—1970-е годы созданием чрезвычайно сильных произведений, но другого плана, был вызван новыми условиями времени. Мы знаем, что процесс врастания в мирную жизнь был объективно трудным для фронтовиков: человек оказывался как бы на ином месте; чтобы остаться собой, ему приходилось выстраивать себя заново. Так и художника послевоенный период поставил перед необходимостью перестройки. И если он прошел ее с честью, это говорит о том, что его творческая позиция была не просто следствием исключительного стечения обстоятельств, а чем-то более глубоким, уходящим корнями в основу личности. Откуда ни начать — все не будет рано. Читая воспоминания Обрыньбы о детских годах, поражаешься двум обстоятельствам. Во-первых, необычайно цепкой, живой, богатой памяти, для которой нипочем прошедшие шестьдесят лет. Кажется, все, что было, продолжает жить внутри него, настолько легко возникает любая мельчайшая деталь, настолько рельефны и ярки зрительные образы. Во-вторых — удивительно колоритному восприятию пестрой жизни заштатного украинского городка, где словно бы сплелись воедино времена «Вечеров на хуторе близ Диканьки» и романа «Как закалялась сталь», дивная природа и картины налаживания нового быта, маленькие и большие беды и радости. Такое впечатление, будто сама жизнь перенасыщена полнозвучными образами: не надо ничего придумывать, только успевай их ловить. Из этих воспоминаний, как и из первых детских художественных опытов, встает образ мальчика, завороженного окружающей жизнью, без тени страха, со жгучим интересом впитывающего ее сюжеты, оттенки. Детские этюды «Берег Ворсклы», «Мельница Кучерова» по своему живописному обаянию, по силе вчувствования в пейзаж ничуть не уступают работам зрелого художника. Замечателен один из первых портретов — «Мой дедушка Иван Лаврентьевич». В его строе есть суровость и чистота, сближающие этот образ с военными портретами. Мальчик еще не умеет писать валерами и основные цвета— белую рубаху и охристое лицо в обрамлении седины берет локально, но достигает при этом полной живописной убедительности. Кажется, все, что должно было сформироваться в художнике, уже сформировалось в этом коконе далеко не безоблачного, но щедрого на красоту, на общение с людьми и родной природой отрочества. В одиннадцать лет он впервые держит в руках тюбики масляных красок. В тринадцать— уже точно знает, что будет только художником. В четырнадцать — уезжает учиться в Киев. Поражает сила его приверженности живописи. Нет таких ситуаций, в которых бы он не работал. И кажется, чем беспощаднее к нему жизнь, тем крепче он держится за кисть. Но и наоборот: даже в самые светлые часы и дни, дарованные жизнью, он не способен забыться, забыть о своем призвании и предназначении. Эта непротиворечивость жизни и творчества, принципов и поступков — главное в личности художника. И это главное можно определить как цельность личности. Начинаются годы учения. Они продолжаются долго, практически все тридцатые годы. Реформы преподавания, реорганизации вузов бросают художника из одного города в другой. Киев, Ленинград, Харьков, снова Киев, Москва— такова география. Годы учения становятся годами испытания на верность избранному пути. Первое, что пришлось пережить, — голод, когда ввели хлебные карточки, и из тридцати пяти сокурсников Обрыньбы по художественному техникуму в Киеве осталось восемь, остальные постепенно покинули его стены в поисках работы — права на больший паек хлеба. Это было очень трудное время, но еще более длительным и трудным оказался для Обрыньбы сам процесс учебы. Начинающему художнику приходилось самому мучительно отбирать необходимое в том, что давала школа, противостоять тому, что, как ему казалось, не ложится в представление о большом искусстве, с которым он впервые знакомится в Киеве. «Это меня оглушило, — вспоминает Обрыньба, — и на всю жизнь я остался верен русским пейзажистам. Шишкин, Саврасов, Васильев стали тем мерилом, тем пробным камнем, с чем я все время сверялся, когда учился. Это приводило к борьбе, к сложности отношений с преподавателями на пути утверждения своих представлений об искусстве, об идеалах искусства». Давая профессиональные навыки, школа вместе с тем могла и нивелировать те художественные задатки, которые столь рано и открыто проявились в детстве. Однако это было бы опасно для мягкой, податливой натуры, а наш начинающий художник, если и был податлив, то лишь по видимости. По характеру ли, по воспитанию, в душе этого деликатного, отзывчивого человека, которого не смогла переделать даже война, был некий стержень, который позволял ему в общем русле следовать своим путем. Он обретал себя не в солидарности или противопоставлениях каким-либо абстрактным нормам искусства, а в непосредственном контакте с жизнью, которую любил и изображал. Пожалуй, единым состоянием, проходящим через все его работы, была и остается влюбленность в изображаемый мир, влюбленность открытая, могущая показаться даже наивной, лишенная хотя бы оттенка скепсиса, даже просто оглядки на то, что кто-то скажет, начисто лишенная иронической самозащиты— моментов, которые являются чуть ли не формообразующими в творчестве некоторых представителей современного искусства. Наверное, потому так неотвратимо и прямо вошли в его искусство боль и гнев военных лет. Творческая позиция Обрыньбы не являлась уникальной, всецело проистекая из воспитавшего его времени, но, сам дух времени был чем-то принципиально новым. При всем внешнем несходстве поколения двадцатых, с одной стороны, и поколения тридцатых и сороковых— с другой, можно проследить определенную преемственность формирования этой позиции и ее единство. Между романтическим пафосом художников и поэтов двадцатых годов — Маяковского, Татлина, Гастева и многих других, рвавших с «чистым» искусством ради функционального участия в жизни, и пафосом многих художников тридцатых есть тесное родство. Складывался новый тип художника-гражданина, сознательно растворявшегося в жизни народа, в ее действительных, постоянно и остро ощущаемых нуждах. Художник осознанно переходил в область, где его творчество направлялось бесконечно влекущей необходимостью. Основная линия развития искусства, выявившаяся в послереволюционные годы, продолжалась в видоизмененных формах. Этот процесс не мог быть однозначным, у него имелись различные стороны, и рождавшиеся в нем нравственные ценности соседствовали с вульгаризаторской демагогией, а потому далеко не всегда можно было различить в реальностях художественной жизни подлинные ростки нового миро- отношения. И все-таки эта линия проявлялась вновь и вновь. Позиция художника, находящегося внутри жизни, тип искусства, в том или ином аспекте слившегося с жизнью, долго и тщательно готовились словно бы самим временем. Словно бы само время заранее знало, как сложатся события; словно кто-то решил испытать искусство на прочность, предоставив ему выбор между безнравственной свободой и постоянной готовностью к отклику на ряд безусловных необходимостей, выдвигаемых временем. Чтобы достойно нести все то, что предстояло, нужно было чувство кровного, нерасторжимого родства со всем, что окружает; художник должен был найти внутри самой жизни ту ценностную позицию, с которой раскрывалась необходимость искусства. В судьбе Обрыньбы все это сложилось, на первый взгляд, органично, кажется, он даже не подозревал, что жертвует чем-то, что его миссия могла бы быть иной. Но так ли это? Ведь, например, за каждый из рисунков, сделанных в плену на обороте немецких плакатов — другой бумаги не было, художнику угрожала двойная кара: за сорванный плакат — расстрел, за «надругательство» над ним — виселица. Следовательно, он не только подозревал, но знал, чем жертвует, что его ждет. Тем многозначнее оказывается органичность, то есть естественность вступления художника на общий для всего народа путь. Когда вглядываешься в давние, предвоенные работы Николая Ипполитовича, читаешь его воспоминания, слушаешь его, кажется, что все это было как бы на другом берегу и каким-то чудом перешло на эту сторону. Его картины- размышления о войне, созданные в шестидесятые — восьмидесятые годы, — уже «по эту сторону»: оглядка переплывшего огромную реку на тех и на то, что осталось на другом берегу. И между этими двумя берегами — временной пласт, прозрачный для памяти, проницаемый для глаза, но пройти сквозь него невозможно. В послевоенных картинах о войне все приобрело странную одушевленность: огонь в кузнице, где партизаны ремонтируют оружие («Партизанский лагерь»), укрывающая отряд лесная чаща («Тяжелый рейд»), расщепленный снарядом древесный ствол, точно обнаженная плоть («Нашествие»), отблески холодного сумеречного света и красного знамени на лицах («Партизанское знамя») — все теперь «посвящено» в конечный смысл и цель происходящего. События и люди, запечатленные в этих полотнах, будто бы те же, что и прежде, однако все они стали равнозначны целому миру. В картинах триптиха «Народная война» (1969—1985) художник строит пространство на далевых планах, то растягивая его в ширину, то охватывая сверху. Он пронизывает его движением — скачущими всадниками, идущими в бой отрядами, толпами женщин-беженок, — и накрепко замыкает внутри композиции. Создается отчетливое впечатление вечного круговорота, длящегося исхода, непрестанно повторяющейся смены состояний сражающегося человеческого духа. Тут действуют и массы (в их потоке сливаются отдельные люди), словно могучие надличные силы, вершащие бой со злом. Но в этом космическом круговороте не пропадают и очень конкретные фигуры реальных героев. Тут и там по огромному полю холстов рассыпаны группы, каждая из которых могла бы составить законченную картину, да, собственно, так и есть: эти полотна соединяют в себе множество картин, образующих сложный и согласованный хор. Совершенно не случайно писались они трудно и долго, обрастали новым материалом, переписывались, делались параллельно как бы варианты-фрагменты отдельных эпизодов. Это именно картины-размышления, где постепенно оседали и кристаллизовались не отпускавшие художника образы былого; круговорот духовной жизни, в которой ничто не забыто. «Что дает народу победу и что дает силу и право на победу? — спрашивает себя художник. — Я решал эти вопросы в войну, они стоят передо мной уже долгие годы. На них я стараюсь ответить в своих картинах. Особенность второй мировой войны в том, что воевали не только армии, шло уничтожение людей и самой среды их обитания, природы. Шла война не за территории, а за пространство, на котором уничтожалось все, прежде бывшее, — наследники и память... Это война с одним правилом — «тотального истребления» всего живого, в первую очередь женщин и детей как рождающих и продолжающих жизнь. Чем люди должны обладать, чтобы победить в этой священной войне? И я пришел к выводу. Первая черта — это память. Память является основной чертой в человеческом бытии, которая дает и победу, и право жить, и основу. Память о Родине, память о товарищах, о матери, о том, что ты есть и что есть твоя Родина, ее история. Если это исчезнет, то исчезнет личность и не только личность, но и целый народ, если у него ослабеет эта память. Вторая черта— это мудрость, духовный опыт народа. Это черта, формирующая нацию, формирующая народ. Группа командиров у церкви — это мозг, центр всего происходящего, здесь организуется вся борьба, и отсюда бойцы отправляются в бой. Третья черта — это готовность умереть, готовность на подвиг. Без этого тоже не может быть не только победы, но и народа. Ее олицетворяет клятва партизан, они клянутся отдать свою жизнь и клянутся мстить... А символ добра в картинах — это женщина: мать и жена. Они — сама земля, сама Родина. Они основа этих сражающихся людей, основа их чувств, это твердь, то, что дает им силу для победы, дает благородство их борьбе. И если до конца говорить — только защита от врага, уничтожающего самый источник жизни— женщину, мать, оправдывает войну и убийство. А вверху, над головами людей — деревья. И они смотрят. Они над людьми, как глаза бога — природы. Люди не окончательная инстанция тут, есть выше инстанция — это природа, жизнь сама. Пока я дошел до этой мысли, ушли годы». Может быть, одно из самых глубоких и сильных произведений, созданных о последней войне, — «Прорыв», завершающая картина триптиха «Народная война». Она посвящена героическому эпизоду партизанской борьбы — прорыву немецкой блокады, грозившей уничтожением всему партизанскому краю. Вместе с бойцами шли, стянуты кольцом окружения, женщины, дети, население, помогавшее партизанам, несли и везли раненых. Оставаясь верным правде этого конкретного события, художник вместе с тем придает ему обобщающий смысл. Направленность обобщения едва ли поддается точной формулировке: это и не только партизанская война, и не Отечественная война в целом, и не абстрактная борьба добра со злом, хотя все эти пласты здесь присутствуют, отчетливо выраженные в определенных изобразительных мотивах. Лучше всего сказать, что они заключены именно в том самом однажды свершившемся событии, внутренний смысл которого гораздо шире, глубже и значительнее, чем, допустим, подразумевалось боевой задачей. Все, что художник вспоминал, обдумывал, вновь и вновь переживал, постепенно собиралось в пластически воплощенный образ события: грандиозную спираль восхождения человеческого духа. Как единый аккорд, заключающий в себе много регистров — мно голюдье хлынувшей в острие прорыва лавины; скорбь и плач в фигурах бегущих женщин, вера в восхождение из недр к свету, чернота обгорелого леса с едва проступающим в нем скорбным силуэтом матери с младенцем — потрясающий лик войны. Тема войны занимает чрезвычайно большое место в творчестве Обрыньбы, постоянно беспокоит, «не отпускает» его. Однако если из сказанного выше создается впечатление, что речь идет о батальном живописце и батальной живописи, оно глубоко неверно. В созданных им произведениях о войне почти никогда не возникает особая эстетика батального жанра, такое состояние, при котором восторг заглушал бы ужас боя. Нет «упоения в бою», война не становится, не может стать последней, подлинной реальностью. Это всегда — война в мире, не реальность, а глубокая, трагическая трещина в реальности. Чтобы существовать как художнику, ему необходимо непрестанное осязание положительных основ жизни, где то, что расколото, перевернуто, воспринимается как нечто неестественное, трагическое. Собственно, такая позиция вообще типична для русской художественной культуры. Это как бы всегдашняя память о родной природе, радостная готовность без остатка раствориться в ней. Каждая черточка здесь получает значение не как часть конструктивно слаженной «архитектуры» — нет ничего похожего на «ордер» в среднерусской природе, — а именно как память о чем-то таком, что есть или было, как узнавание и привязанность к месту, обретшему свой образ в безбрежном, бесконечно втягивающем в себя дальше и дальше пространстве. Каждый мотив — как бы временная остановка в бессрочном, длящемся путешествии, вновь и вновь возникающая причастность к тому, чего никогда не обойдешь, не измеришь, что заведомо больше тебя самого. Как непохоже это чувство объятости миром на, допустим, еще двухвековой давности «бегство в природу», непохоже укорененной в нем неотделимостью человека от родного пространства! Вероятно, призвание Обрыньбы как художника заключается именно в такой погруженности в пространство. Его многочисленные пейзажи не броски, «не стильны» — стиль дерева, травы, речного извива тут всегда важнее «художественного стиля». Тут размываются границы между искусством и природой, исчезает творческий индивид и выступает сокровенная, органическая власть почвы и корней. Отсюда, из этого «утробного» сплетения, как бы возникают люди. Они нередко «привязаны» к тому месту, на котором изображены,— в том смысле, что их нельзя представить где-либо вообще, но лишь в этой одной-единственной точке пространства, от которой они неотторжимы, как и она от них. Отсюда же проистекают образы живой, страдающей, укрывающей природы, о которых мы упоминали в связи с картинами-воспоминаниями о войне. Ни одна картина Обрыньбы не разворачивается в городских кулисах, хотя в то же время их не назовешь «сельскими» или «деревенскими». Всюду пейзаж выступает как единственно сущая среда, охватывающая всю гамму реальных человеческих чувств и событий. Порой мы опасаемся переоценить г лубину того или иного художественного явления, словно важна нам не эта его глубина, не то, что в ней, а лишь ее физические размеры, сама по себе шкала высот и глубины. Мы боимся поверить обещаниям — нам нужны надежные факты. В самом деле, где гарантия, что, отправляясь вслед за художником, мы не примем мнимое за действительное, что наш энтузиазм не будет обманут? Однако если мы проживем с искусством некоторое время, если первые впечатления не иссякнут, если будет нужда возвращаться к одним и тем же картинам и что-то в них будет отвечать нам и досказываться,— значит, путь наш не был напрасным. И уже ровным счетом никакого значения не имеет, кому — художнику или нам — принадлежит то, что мы из этого общения вынесли. Возник новый смысловой контекст, и его источник и носитель — художественная реальность продолжающих жить в нас произведений. Автор не хочет навязывать свою меру понимания творческой глубины художника читателю и зрителю, а лишь предлагает прожить сколько- нибудь времени с искусством Николая Ипполитовича Обрыньбы, прежде чем он почувствует себя вправе вынести это искусство на свой суд. В. Юматов

Салон Артпанорама для своей экспозиции купит картины и графику художника Обрыньбы Николая Ипполитовича.

Фото картин можно выслать на почту artpanorama@mail.ru или связаться по

Тел. +7 903 509 83 86

WhatsApp +7 903 509 83 86

Viber +7 903 509 83 86